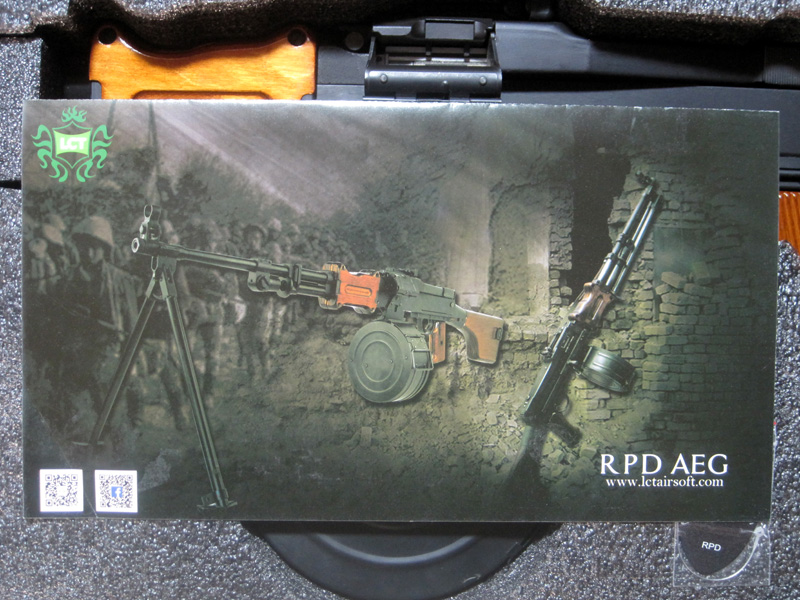

LCTから発売されている電動ガン「RPD 軽機関銃」です。

LCTは高クオリティなAK電動ガンで有名なメーカーで、トイガンとしては高価格帯の商品展開の印象が強いです。

中でもRPDは定価で10万円を優に超える高額商品ですが、何とか手の届く価格の中古品を入手いたしました。

梱包は中華メーカー商品では見慣れた、段ボール外箱にスポンジ板のクッション材の組み合わせです。

RPD軽機関銃は第二次世界大戦後、冷戦当時のソ連軍で運用された分隊支援火器です。

設計は意外と古く大戦中の1944年には行われており、1950年代の主力軽機関銃として生産・配備されていました。

当時のソ連地上軍歩兵分隊は「小銃兵…SKS 半自動小銃」「指揮官…AK 突撃銃」「分隊機関銃手…RPD 軽機関銃」で構成されていました。

全て同一の弾薬を使用する合理的な編成ですが、実用経験を積んだ結果、AKが主力小銃に格上げされ、SKSは現役を退きました。

そしてAKと運用を共通化する目的で、AKMをベースに設計された新型軽機関銃「RPK」が採用されると、RPDは1960年代には第一線から姿を消しました。

いっぽう、ソ連の同盟諸国、東側の各国軍では引き続きRPDが広く普及しており、特に中国人民解放軍ではRPKを導入しなかったことから、1980年代まで歩兵火力のかなめとして運用されていました。

また、米ソの代理戦争とも言えるベトナム戦争でも多数のRPD及び中国製コピーの56式班用機関銃が北ベトナム軍に提供され、活躍しています。

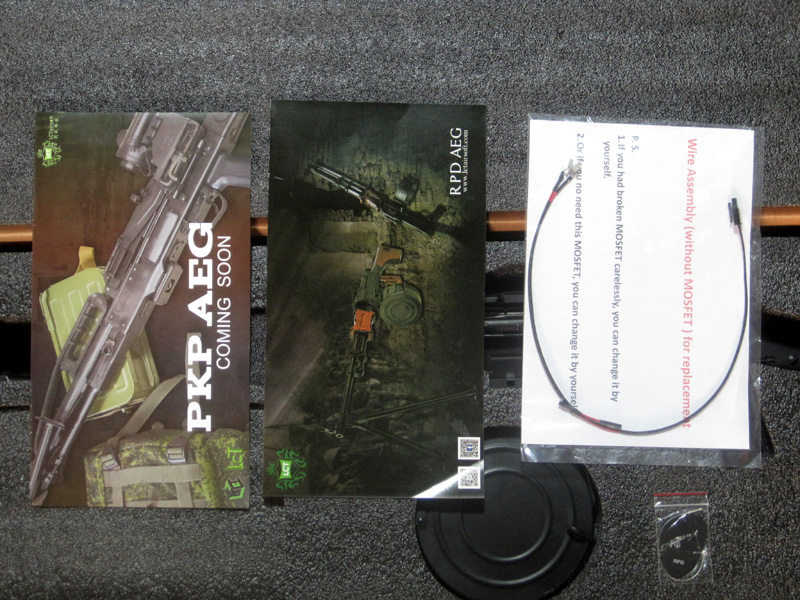

付属品が色々入っていました。

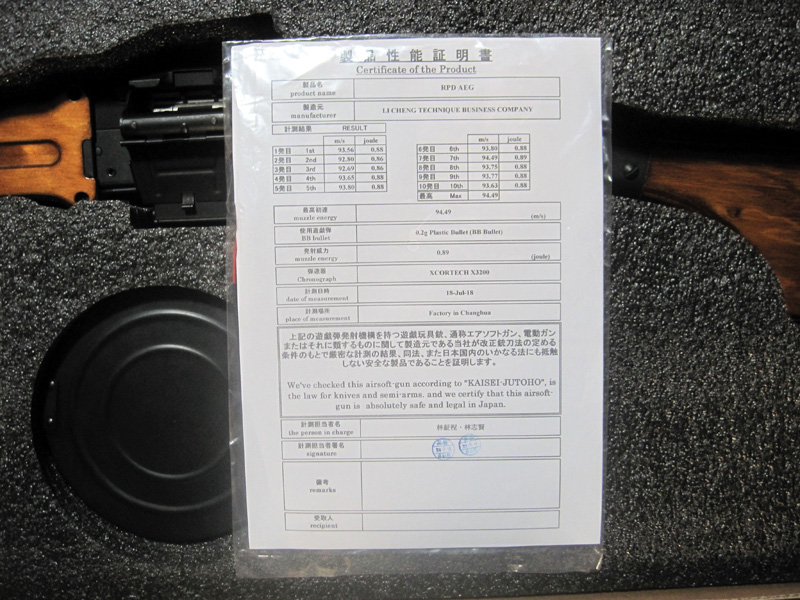

日本向け商品らしく、初速証明書が入っています。

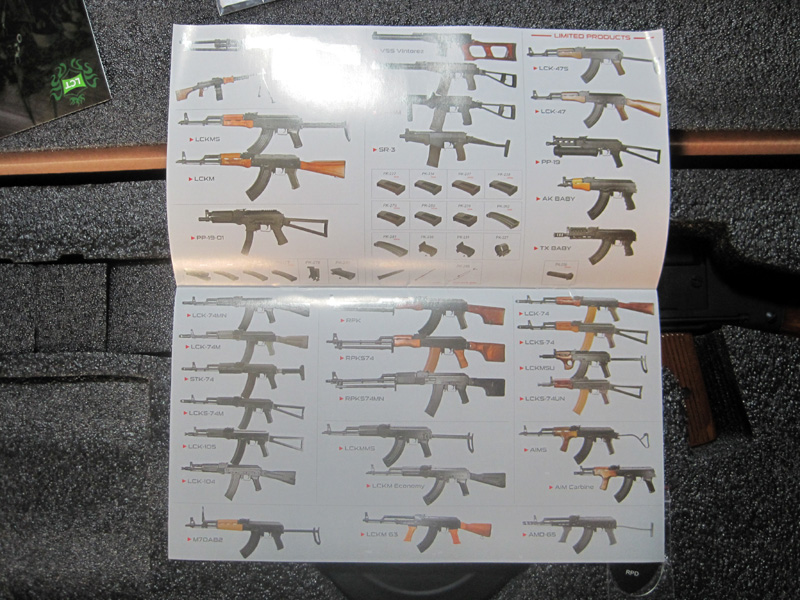

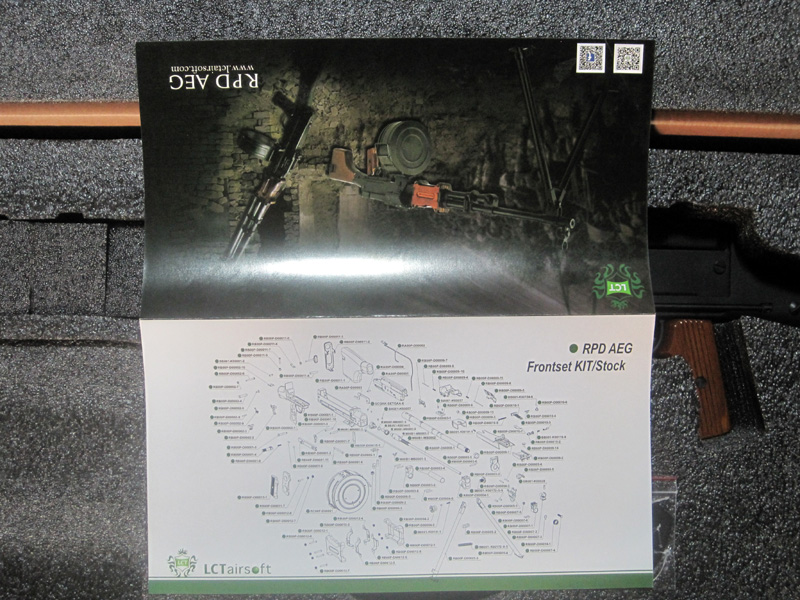

LCTの商品カタログが同梱されていました。

AKシリーズでその名を知られるメーカーだけあって、バリエーション展開が充実しています。

物欲を刺激してくる、罪な冊子ですね(笑)

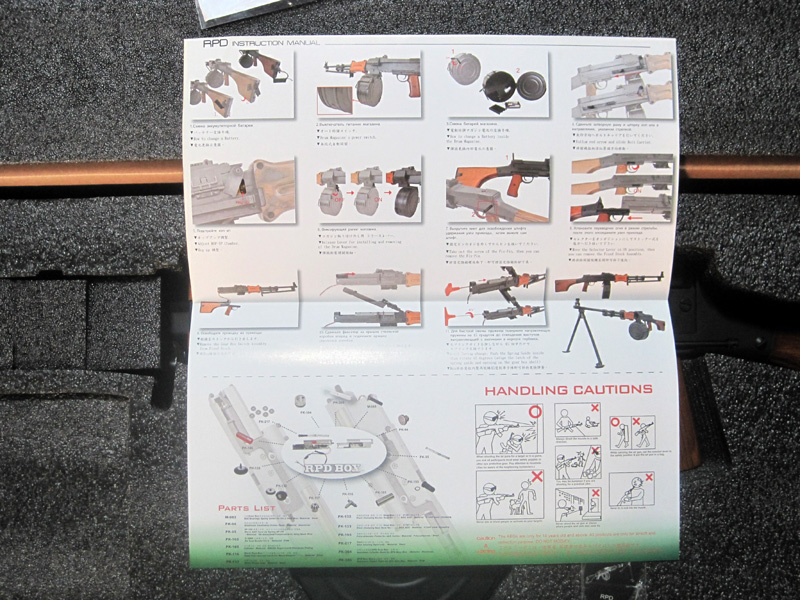

RPDの取り扱い説明書は、2つ折りの簡便な物です。

一通りの使い方が、写真と共に説明されています。

実際に現物を扱ってみると、少々説明不足のように感じました。

RPDの線画がプリントされた金属製のプレートが付属していました。

外観は、軽機関銃らしさ溢れるボリュームを感じます。

金属と木で作られた銃本体はガッチリと組み上げてあります。

フレームも全金属製で、剛性感は抜群、取り回しに一切の不安を感じません。

その分、重量も相当なもので、サバイバルゲームで終日この銃だけを運用するのは、体力と筋力が要求されます。

銃自体のレイアウトはピストルグリップを持つ自動小銃に近しい物ですが、とにかく一つ一つの部品が大振りでゴッツイ印象です。

アサルトライフル系のトイガンに見慣れていると、このバレルの厚みとメカニカルな脚周りの構造は新鮮です。

電動ガンなので、分厚いスチール製フレームの中に電動ガンユニットが納められています。

木製ハンドガードは実銃と比べると角ばっていて、エッジが立っているのが目立ちます。

木製部分はソ連製の実銃に倣って合板で作られています。

中古品を購入したので、新品と比べて乾いた感じがします。

速やかにガンオイルで磨いておきたいところです。

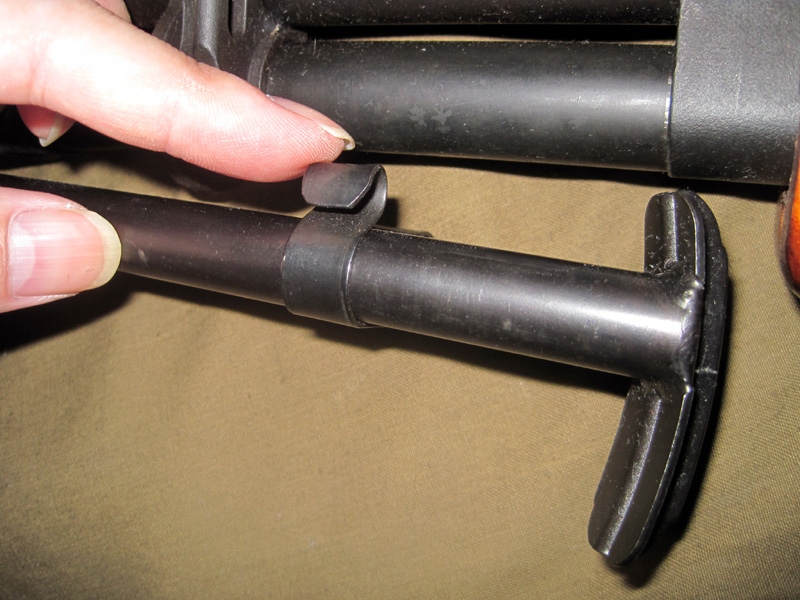

レシーバー側面にボルトハンドルがあります。

グリップ部分は折り畳み式で、通常は上部にはね上げた状態で固定してあります。

装填する際は、画像のようにグリップを展開して使用します。

ボルトハンドルを目一杯引いた状態です。

機能上の意味はありませんが、実銃に倣った操作が出来るのはモデルガン的に楽しいですね。

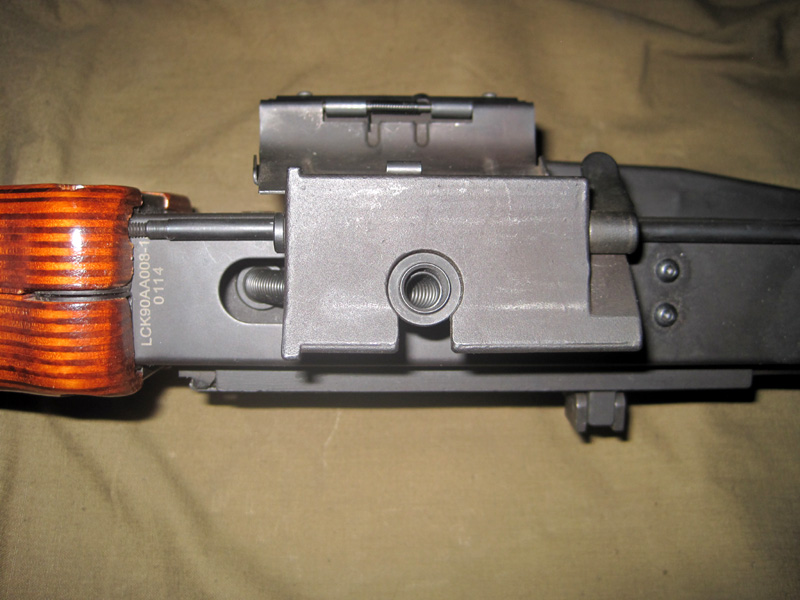

レシーバー前面、エジェクションポート手前の位置にHOP調整ダイヤルがあります。

アクセスするには、長方形のカバーをずらします。

HOPダイヤルは、画像の金色の部分です。

外観をリアルさを損ねない為でしょうが、隙間が狭い為、指でダイヤルを操作するのは困難です。

私は、マイナスドライバーで傷を付けないよう注意しながら、ダイヤルを回してHOP調整しました。

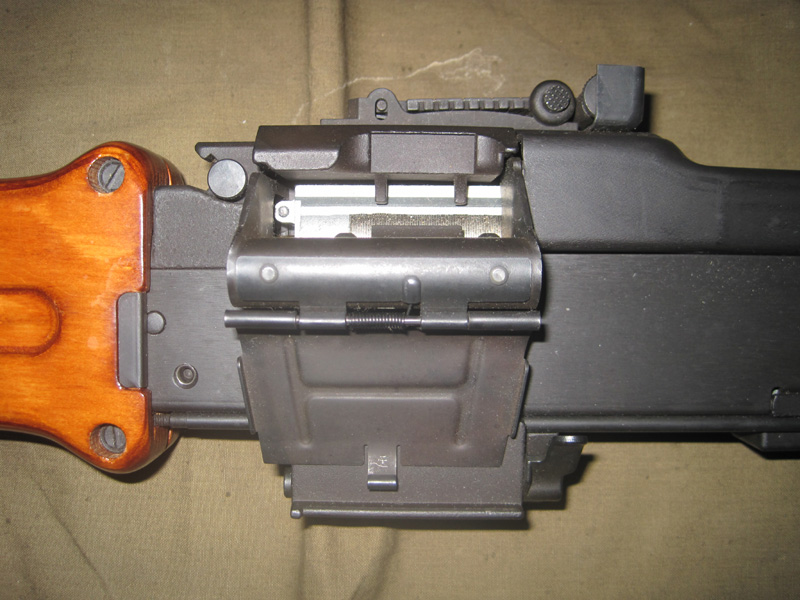

エジェクションポートの様子です。

実銃ではベルトリンクが通るので開口部となっているところですが、LCT製品では電動メカボックスがみっちり詰まっており、完全にふさがれています。

このため、ダミーカートリッジベルトを取り付けるには、なんらかの加工が必要なのが大変惜しいところです。

エジェクションポート・カバーは開放状態で固定されていますが、一応動かすことが出来ます。

ただ、ロック機構が無い為、閉じた状態を再現するには、これまた加工が必要です。

この電動ガンは、こういう細かいところで、ちょいちょいユーザー視点でおおざっぱに感じられる残念ポイントが散見されます。

レシーバー下部に、給弾口があります。

ドラムマガジンをレールに沿わせて装着し、真下からBB弾を送り込む構造です。

グリップは木製で、目の詰まった良質な素材で出来ています。

外観もニス仕上げで高級感があります。

トリガー上部にセレクターがあります。

画像は射撃位置です。

画像のように軸回転操作します。

画像の位置で安全状態です。

RPDの発射モードはフルオートのみです。

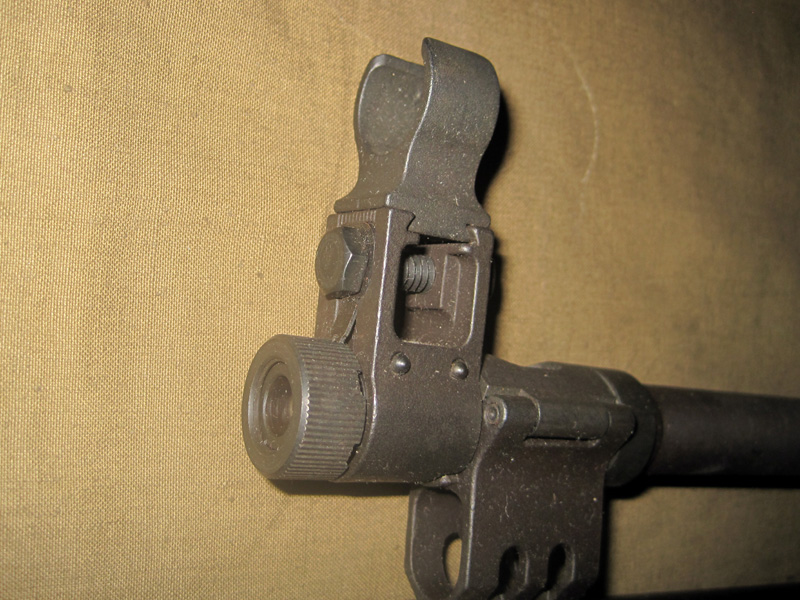

リアサイトはロシア軍火器でよく見られるタンジェントサイトです。

ボタンを押してスライドさせることで射距離に合わせた照準調整ができます。

目盛りは1,000mまで刻まれています。

射距離表示はAK突撃銃と同じですが、すなわち7.62x39mm弾の性能上限という事でしょうか。

AKシリーズの照準器と比べると、左右調節機能があり、軽機関銃らしさが感じられます。

同様の構造は後継のRPK軽機関銃にも受け継がれているので、実用性も充分評価されていたのでしょう。

リアサイトを覗いた様子です。

破損防止の為、リアサイトの周囲にカップ状のカバーが設けてあるのが特徴的です。

照準を付けたところです。

概ね、AKシリーズと同様の印象を受けます。

レシーバー上部は突起物も少なく、シンプルな印象です。

レシーバー上面に位置するフィードカバーは、後端のロックを操作して開放できます。

フィードカバー後部を手前に引いて、ロックを解除します。

フィードカバーをオープンした状態です。

この辺りの操作感は、同時期の世界各国の機関銃に多く見られる作りです。

レシーバー内部一杯に、電動メカボックスが詰まっています。

フィードトレイは実銃のようにヒンジ可動します。

機能面での意味はありませんが、リアル感があり好感が持てます。

レシーバー周辺の構造は、軽機関銃としてはコンパクトというかスマートなRPDに、電動ガンのユニットを組み込むのに苦心した様子が垣間見えます。

エジェクションポートの外観です。

7.62mm弾のベルトリンクが通る為、頑丈に作られている様子がわかります。

フィードトレイには、蓋が付属しています。

開放状態で固定されていますが、一応可動します。

蓋を閉じた状態です。

実際には固定機構が再現されていないため、指で押さえて撮影しました。

高額商品なので、もう少し気を使ってほしかったかな、と。

ここも残念なポイントのひとつです。

レシーバー側面に沿う形で、クリーニングロッドが装着してあります。

クリーニングロッドはAKシリーズで見慣れた形状です。

ストックは実銃と同じ、本物の木製です。

ロシア製銃器らしく、合板で作られています。

ニスで綺麗に仕上げられており、この質感の良さはかなり満足感があります。

バットストックのスライドカバーは実銃通り可動します。

実銃ではメンテナンスツールが収められるスペースにコネクターが取り回してあり、バッテリーを連結して収納します。

収納スペースは狭いので、小型のリポバッテリーが向いています。

フロントサイトの外観です。

形状はAKシリーズと共通した印象を受けます。

バイポッド基部の様子です。

RPKのトイガンではここが素材的に脆い製品もありますが(過去にボッキリ折れた苦い記憶・・・)、RPDではしっかりした作りで安心感があります。

ガスバイパスの形状です。

ひとつひとつの部品が太く頑丈に出来ており、アサルトライフルとは一味違う迫力があります。

折り畳んだ状態のバイポッドです。

下部から見ると、固定状態でこのくらい動揺します。

バイポッドの固定は、基部のロック機構と、画像の板バネであばれないようにまとめてあります。

バイポッドを展開する際には、板バネを指で引っ張って外します。

板バネを外すと画像のようにバイポッドが開きます。

バイポッドを展開した状態です。

がぜん軽機関銃らしさが増して実にカッコイイです。

実銃の場合、伏射(ふせうち)が基本なので、戦闘時にはバイポッド展開状態での運用がメインとなります。

バイポッドは画像の状態まで左右に可動します。

給弾機構を見ていきます。

実銃ではフィードトレイからベルトリンクが通る構造ですが、電動ガンでは真下に位置する給弾口からバイパスを通ってチャンバーにBB弾が送り込まれます。

マガジンはドラムマガジン型です。

LCTのマガジンは形状・質感共に実物を良く再現してありますが、分解できるように六角レンチねじで固定されている点が外観上の違いとして目立ちます。

マガジン上面に、BB弾が通る給弾バイパスがあります。

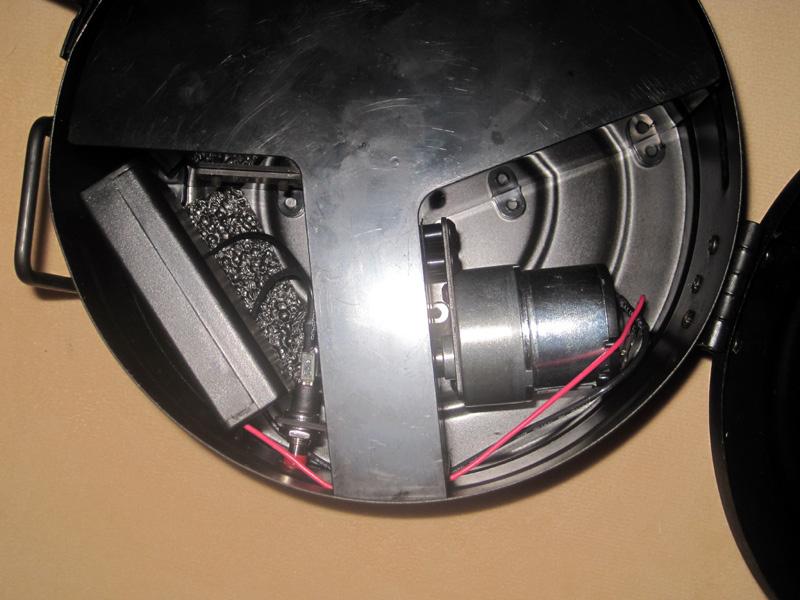

このマガジンは、内蔵した電池でモーターを回して給弾用ゼンマイを巻き上げる構造です。

そのため、側面には電動給弾機構を作動させるためのボタンが設けてあります。

突起の無いドラムマガジンの形状と、ベルトリンクをフル装弾したマガジンの重量を考慮して、取り扱いやすいように手提げハンドルが取り付けてあります。

実物と同じように、バネ固定式の蓋が再現されています。

使用時には、蓋を開けてBB弾を流し込みます。

装弾数はおよそ2,000発から3,000発弱と言ったところで、バッテリー1本分でようやく撃ち切る位の充分な火力を誇ります。

給弾口付近には、銃本体に装填するためのレールが設けてあります。

マガジンは実物と同じくヒンジが設けてあり、パカッと側面を開ける事ができます。

音感センサーは積まれていないので、給弾されなくなったら、手動でボタンを押してゼンマイを巻き上げます。

赤色のボタンはリアル感を損ねていますが、操作性を優先した点は電動ガンとしては納得できる判断と思います。

マガジン側面は軸可動する針金で押さえてあります。

蓋を開ける際には、画像のように回して押さえを外します。

蓋を開放する様子です。

マガジン内部の様子です。

マガジン給弾機構と電動モーター、可動用の乾電池ボックスが配置してあります。

BB弾の収納スペースは全体の3分の1ほどです。

ちなみに実物は、単にベルトリンクを収納する為の容器なので、中身は空っぽです。

モーター作動用の電池ボックスです。

使用する際はあらかじめスイッチをONの状態にしておく必要があります。

他社の電動マガジンだと、コスパの良い製品でも音感センサーが内蔵されている物も多いですが、この製品には搭載されていません。

高額商品の割に残念とも、構造が複雑だと故障のリスクも増えるのでタスカルとも、どちらとも言えます。

実物のRPD用ドラムマガジンと並べてみました。

RPDのドラムマガジンは、給弾機構を持たないただの入れ物なので、結構安価で流通しており、入手は比較的容易です。

キャリングハンドルやプレス加工された金属の造形など、実物と比較してもよく再現されています。

LCT製マガジンには組み立て時のネジ頭があるため、実物との識別は容易です。

実物では銃本体に吊るすためのガイドレール部分に、給弾口が位置しています。

並べてみると、LCT製マガジンは実物より直径が大きいです。

また、ドラムマガジンの幅も、LCT製のほうが厚みがあります。

ガイドレールの幅や厚みや形状も微妙に異なるので、実物マガジンをLCT製RPDには装着できませんでした。

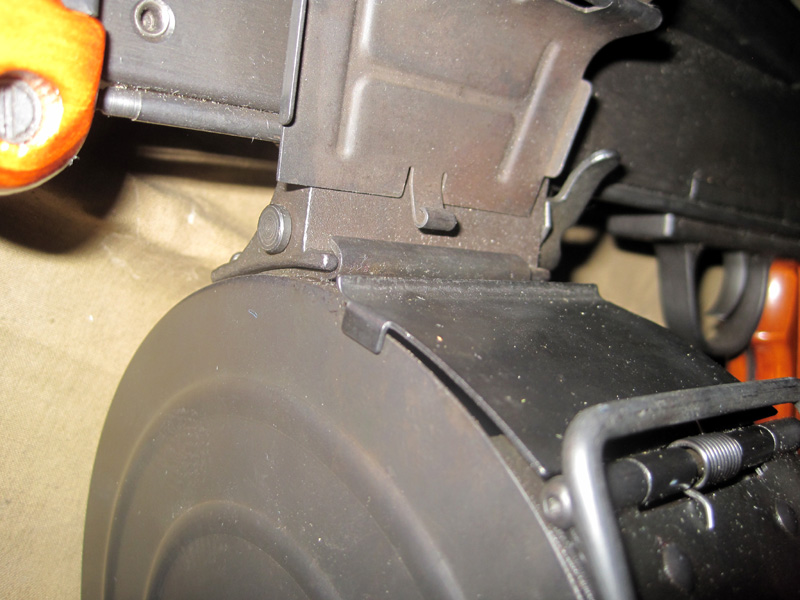

ドラムマガジンの装填手順です。

銃本体側のレールとドラムマガジンのレールを嵌め合わせて、後方から前方にむけてスライドさせてはめ込みます。

レールは、突起に当たるまでしっかり押し込みます。

これで両者の給弾ルートの位置がぴったり合うのでBB弾が引っ掛からずに済みます。

レール後面にマガジン固定用レバーがあります。

マガジンが装填された状態で、レバーを回して固定します。

ドラムマガジンを装着した状態です。

散々大きく重いと書いてきておいてなんですが、時代的には軽機関銃としては軽量小型の部類に入ります。

その扱いやすいやすさから、ベトナム戦争当時、米軍陣営では鹵獲したRPDを再利用していました。

特に特殊部隊では、銃身を切り詰めたかービンモデルに改造して、活用されている様子が多く見られます。

バイポッドを展開すると、俄然軽機関銃らしさが増してかっこいいです。

RPDは金属製連結ベルトリンクによる給弾機構が特徴なので、できればダミーカートで飾り付けたい所です。

大柄なので、写真撮影するのに画角や照明に苦労します。

電動ガンのため、メカボックスの収納都合上、実銃と比べると機関部にボリュームがある印象です。

ハンドガードは出来ればもっと丸みのある造形にして欲しかったところですが、間違いなくRPDに見えるので不満とまでは思いません。

準備完了したRPDを、サバイバルゲームに投入してみました。

装備は戦友から借りました。

ありあわせのナンチャッテムジャヒディン装備ですが、軽装で動きやすいので重く嵩張る軽機関銃の運用には都合がよかったです。

RPDの運用感想としては、発射速度や飛距離、集弾性は東京マルイのスタンダード電動ガンと概ね同じ感覚で、実用面では充分使える性能と感じました。

実銃では後継機種となるRPKと比べると、より質実剛健で重量もあり、ドラムマガジンが思いのほかかさばるので、使い勝手は全然異なります。

高額商品かつ純粋な性能ではアサルトライフルよりも不利なRPDですが、「機関銃を撃っている」感覚を存分に味わえますので、興味のある方には全力でお薦めしたい逸品です。

【商品紹介】

「LCT RPD 電動ガン」…現在、製品化されている唯一のRPDのトイガンです。