キングアームズ製電動ガンの「トンプソンM1928シカゴタイプ」です。

キングアームズでは以前から「シカゴタイプ」の名称の電動ガンを発売していましたが、M1A1のレシーバーにグリップとドラムマガジンを装備した「うーん、この…」な外見だったのでスルーしていました。

今回ようやくM1928タイプのレシーバーが再現されたため、満を持して入手した次第です。

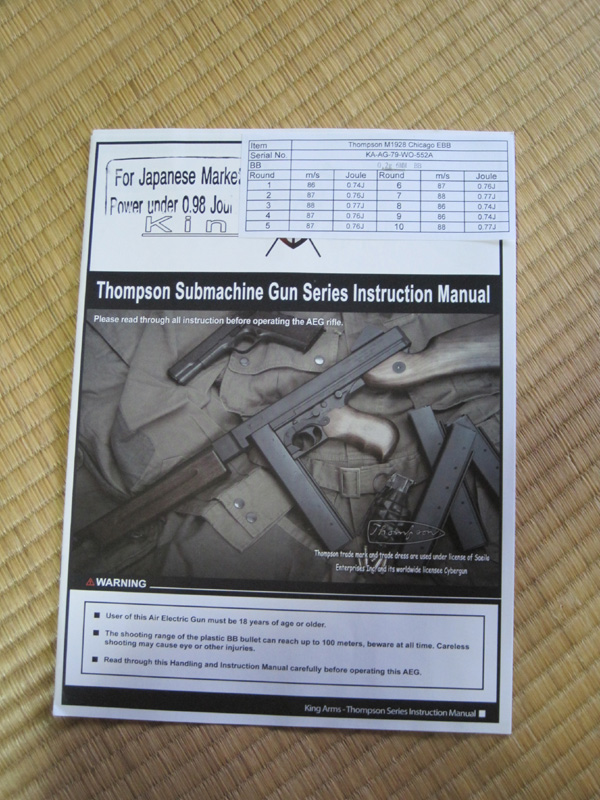

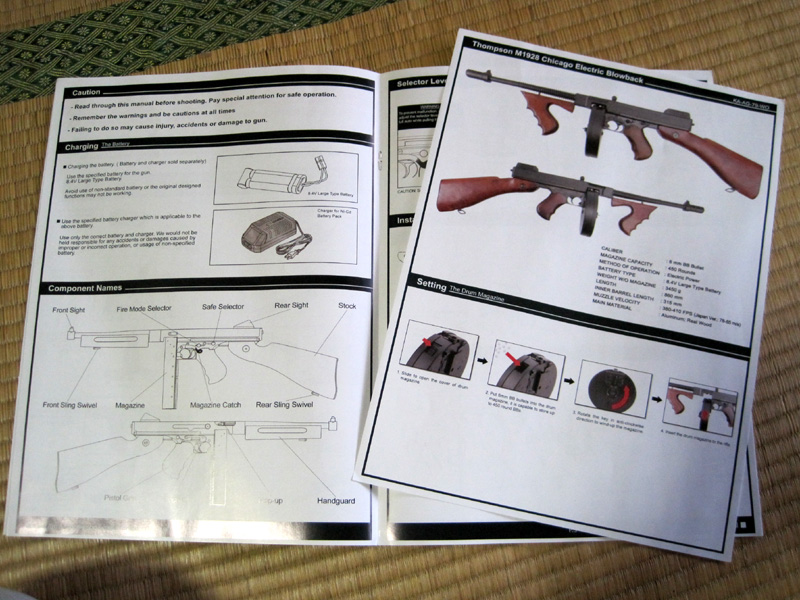

付属の取扱説明書です。

ただ、内容は旧来の物に変更点を追記したチラシが足してあるだけという大雑把さで、いかにも大陸系メーカーらしいなと苦笑してしまいました。

付属のドラムマガジンです。

これぞシカゴタイプライターの最大の特徴、重要なアイテムです。

給弾口の構造は東京マルイのトンプソンの模倣で、互換性もあります。

ドラムマガジン表面です。

この付属のレバーを回転させてぜんまいを回す多弾数仕様マガジンです。

ドラムマガジン裏面です。

トンプソン特有のレールが目立ちます。

BB弾はドラムマガジン側面のカバーから流し込みます。

装弾数は約450発です。

サイズの割には東京マルイ純正の多弾数マガジン(420連)と大差ないので、機能性よりもイメージ重視な装備ですね。

マガジン無しの状態です。

レシーバーが大きくへこんでいるので、メタルレシーバーでないと強度的に不安を感じるデザインです。

キングアームズのトンプソンはフルメタル・木製ストック標準装備なので強度的には安心できます。

給弾口付近です。

見てのとおり、構造は東京マルイのデッドコピーなので、マガジンの互換性もあります。

というわけで東京マルイ純正30連型マガジンを装着してみました。

全く問題なく装着できました。

ドラムマガジンに疲れたら、箱型マガジンで軽快に扱えます。

ドラムマガジンを装着した状態です。

やはりフォアグリップとドラムマガジンはよく似合います。

画像ではスリングを取り付けていますが、本来はストック側のスリング金具しか付いていない為、スリングは取り付けられません。

手元にあった米軍の実銃用スリング金具を自分でネジ止めしてスリングを取り付けました。

正面から見ると、ドラムマガジンが存在を主張していますね。

この大仰なスタイルこそがシカゴタイプの魅力です。

このタイプのトンプソンは、米軍よりもむしろイギリス軍で多用されました。

“トミーガン”と言う愛称もイギリス軍発祥ですし、いずれは北アフリカ戦線装備を揃えて「砂漠の鼠」もやってみたいです。

セレクター付近です。

古い銃ということもあり、フル・セミ切り替え機能とセーフティ機能が別々になっているのが面白いです。

画像はフルオート・セーフティ機能状態です。

こちらはセミオート・セーフティ機能状態です。

後に製造されたM1モデルでは単純な円柱と丸棒になってしまいますが、私の使ってみた感想では省略型のM1タイプのほうが操作性は向上しています。

マガジン装着状況です。

箱型マガジンのようにスチールプレスのフチの部分で隠れない為、給弾口付近の隙間が丸見えです。

ドラムマガジンはゼンマイ式で、前面にある大きなレバーを回してゼンマイを巻くのですが、銃に装着した状態だと回しずらいです。

アウターバレル付近です。

冷却効果を期待した溝の彫られたバレルが古めかしくも魅力的です。

銃口には特徴的なカッツコンペンセイターが付属しています。

この電動ガンでは一体成型で取り外す事はできません。

レシーバー上部にコッキングボルトのある、M1928系特有のスタイルが再現されています。

リアサイト周りです。

後のM1モデルと違い、複雑で凝った作りの起倒式サイトです。

遠距離を照準する際にはサイトを立てて距離を調整しますが、サバイバルゲームの交戦距離では操作する事は無いでよう。

コッキングボルトは前後に可動します。

本銃はピストン連動の擬似ブローバック機能が搭載されています。

射撃のたびにレシーバー上部のコッキングボルトが前後動するので射撃が楽しいです。

ストロークは短いのが、ちょっと物足りないですね。

ストック付近です。

本来M1928系はボタンひとつでストックが取り外せるのですが、本銃ではそこは再現されていません。(既製品のM1モデルの流用の為)

ここの構造は、いささか残念です。

バッテリーはストック内に収納します。

バットプレートはクリーニングツールの収納口のみ可動しますが、ここからのバッテリーの取り出し収納はまず無理なので、いちいちネジを外してバッテリーを出し入れしなければならないのがちょっと手間ですね。

【商品紹介】

「DENIX(デニックス) M1サブマシンガン トンプソンモデル [1092]」…トンプソンM1928の観賞用モデルガンです。